商品の御案内

幕

旗

真榊

鈴緒

御簾

戸帳・門帳

神社用品・調度品

金幣

燈籠

賽銭箱

胡床・神床・円座

地鎮祭用具・桶

出張祭典用八脚案

祭用品

祭礼用品

おみくじ用品

宮金具

結婚式場用品

太鼓・神楽鈴

提灯

アルミニウム製神社用品

御宮の御案内

外祭宮

外祭用品

神棚

御霊社

内祭用品

装束関連用品

冠・烏帽子

舞扇・下駄

幕

旗

真榊

鈴緒

御簾

戸帳・門帳

神社用品・調度品

金幣

燈籠

賽銭箱

胡床・神床・円座

地鎮祭用具・桶

出張祭典用八脚案

祭用品

祭礼用品

おみくじ用品

宮金具

結婚式場用品

太鼓・神楽鈴

提灯

アルミニウム製神社用品

御宮の御案内

外祭宮

外祭用品

神棚

御霊社

内祭用品

装束関連用品

冠・烏帽子

舞扇・下駄

幕房 撚房 紫 |

幕房 撚房 朱 |

幕

幕(幔幕)の歴史

|

|

| 五色幕 | 紅白幕 |

| 幔幕とは、広い意味では、布帛を縫い合わせてつくった障蔽具の総称です。平安時代から障蔽用に使用し、延喜式によれば幅が狭いものを幔、広いものを幕と称することとなり、後世、縦縫のものを幔、横縫を幕と称するようになりました。平安時代後期の武士の勃興以降は、幕は諸家の兵具として尊重され、鎌倉時代から室町時代にかけて、武家の幕が確立するようになります。また、幕は古くから朝廷や社寺の儀礼にも広く用いられ、後の皇室関係の幕には紫地に大きな菊紋が白く染め出されるなど諸種の様式が現れました。江戸時代になると、町家でも紋幕が使われるようになります。今日も、一般に祝祭の儀式などに紅白の幔幕(紅白幕)が用いられ、凶礼には白黒(鯨幕)が用いられます。 |

紋章について

|

|

|

|

左三巴 |

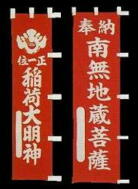

稲荷 |

地蔵 |

巳神 |

|

|

|

|

三輪明神 |

荒神 |

聖天 |

金光教 |

| 日本で紋章らしいものが現れたのは、平安時代中期に藤原氏一族を中心に家柄を重んじる風潮が盛んになるにつれて発展していきました。この頃には、神紋も発生したと考えられています。ちなみに、神紋の起こりは祭神の家紋、神官、領主等の家紋、信者の家紋から採用されたり、社名・神号や社伝・故事などさまざまです。鎌倉時代や室町時代には武具や馬具などにもつけられましたが、平和な江戸時代になると、おもに威儀を正す目的に用いられるようになりました。参勤交代が制定されてからは、諸大名が江戸の往来や登城において、紋章に関する知識は必要不可欠のものとなりました。そのため、『御紋尽』という書籍も出版されました。元禄文化を背景に町人間にも装飾美に富む紋章が流行し、婦女子間には歌舞伎役者の紋どころを髪飾りや小物金具に付ける習慣が一般化しました。 |

当社商品について

|

|

|

||||

既製品幟 |

別染幟 |

| 当社では、幕は既製品(紫ブロード・本染)のほか、別染幕(受注生産)の御注文も承ります。紋の種類に関しては、稲荷紋、巴紋、巳神紋、地蔵紋、金光教、不動尊、大師、日蓮宗、荒神、出雲大社教、三輪明神など約60種類を取り揃えております。また、幟も既製品のほか、別染品の製作も承ります。 |